chi ha il buoncuore e la pazienza di seguire da qualche tempo queste lande conosce la sindrome brasiliana che mi affligge e che periodicamente procura febbri ed eccitamenti in concomitanza con l’avvistamento di dischi o di buone novelle di alcuni dei miei eroi.

Chico Buarque e Caetano Veloso hanno ingaggiato da tempo una competizione (del quale sono felicemente ignari) che si svolge fra le nostre mura domestiche (di alice e me) e che, di volta in volta, avvantaggia l’uno o l’altro a seconda dell’ingigantirsi delle nostre rispettive passioni. tutto ciò da quel post dell’ottobre 2007 che fu assai più galeotto di quanto potessi immaginare.

ad oggi Chico Buarque è decisamente avanti in questa sciocca ed inutile competizione: l’ho già scritto, ma aver dato ad una sua canzone lo stesso nome di quello da noi (precedentemente) scelto per la piccola Nina non può che arrecargli quel vantaggio che si merita. in più, il nostro carioca, ottemperando alla consuetudine tutta brasiliana di far seguire un tour ed una registrazione live ad ogni disco ufficiale, si procura ulteriore terreno di vantaggio. è proprio di questi giorni infatti l’uscita di questo doppio cd (con dvd annesso) per la Biscoito Fino di Maria Bethania (sorella di cotanto fratello).

Chico Buarque Na Carriera Ao Vivo (Biscoito Fino, 2012) è dunque il frutto di questa saggia consuetudine. 30 canzoni per mettere a proprio agio cuore, membra e spirito; un samba colto da camera, in punta di dita, con una voce che si assottiglia e si affina di dolcezza, un set acustico elegante e confortevole. 45 anni di canzoni, di stile e di poesia (e di letteratura): credo sia giusto celebrarli. non credo di dover aggiungere molto altro: chi conosce Chico Buarque non necessita delle mie parole per convincersi di alcunché, chi avesse la fortuna di non conoscerlo (invidio l’emozione di una scoperta) può entrare nella sua carriera dalla porta che preferisce, quest’ultima come qualsiasi altra: la signorilità di Chico Buarque metterebbe chiunque a proprio agio.

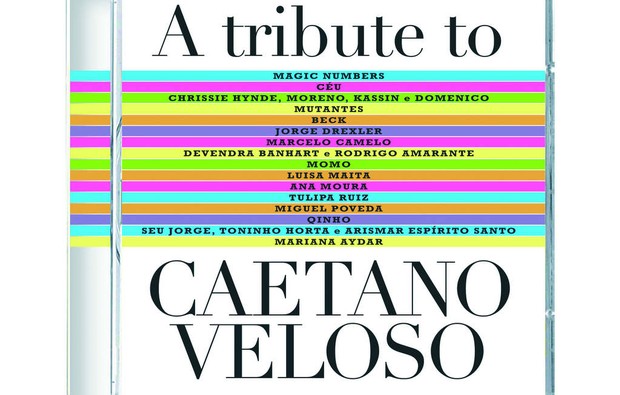

dovrei quindi a questo punto annotare un piccolo ulteriore vantaggio al carioca, ma Caetano Veloso ha da poco (7 agosto) compiuto i suoi primi 70 anni e sembrerebbe maleducato non tributargli i doverosi auguri; a farlo egregiamente ci hanno pensato un manipolo di fan (uno dei tanti manipoli di fan) che autorizzati dalla Universal hanno preso in mano 16 delle sue canzoni per restituirne una personale versione.

A Tribute To Caetano Veloso (Universal, 2012) schiera così i nomi che leggete qui sopra, e non è poco, anche se Devendra Banhart pare il più devoto. divertente, piacevole, curioso: i fan gradiranno.

vale quindi la pena di assegnare un punto anche al bahiano e stabilire una parità che non fa altro che rafforzare la mia tesi che Caetano e Chico siano da almeno 40 anni juntos come lo furono in quel disco che invase la mia giovinezza per non andarsene mai più.

buon ascolto e feliz aniversário a Caetano!